Bernardo Poma Ulo·

La radiodifusión paceña dedica, en general, un tercio de todo el tiempo de su emisión a programas periodísticos, con gran cantidad de noticieros pero escasos debates, así como con minoritarias voces femeninas en su conducción.

Esos y otros rasgos fueron encontrados por el Observatorio Nacional de Medios (ONADEM) en el estudio de los perfiles de programas periodísticos —que presentan, opinan o debaten sobre las noticias de interés general—. El trabajo fue realizado en noviembre de 2008, en una muestra de 10 radioemisoras de La Paz y El Alto que incluyen información noticiosa en su programación: San Gabriel (AM), Pachamama (FM), Laser 98 (FM), ERBOL (FM), Qhana (FM), El sonido de la vida (FM), FIDES La Paz (AM/FM), Mar S.R.L. (AM/FM), Panamericana (AM/FM), Patria Nueva (AM/FM).

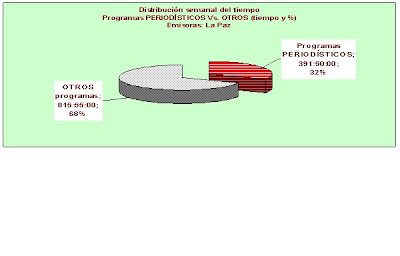

En el periodo observado, como se adelantó, la radio paceña dispuso para los programas periodísticos la tercera parte (32%) del tiempo total emitido por las 10 emisoras (1.208 horas, en los 7 días de la semana). Ello significó que, por día y en promedio, una emisora puso al aire 6 horas de espacios de información periodística y 12 horas de otro tipo de programas (incluida publicidad en ambos casos).

Como variantes extremas, los asiduos de Radio Mar tuvieron la posibilidad de oír tan sólo una hora y media de programación periodística diaria (promedio de lunes a domingo), siendo la emisora que menos proporción de tiempo dio a lo periodístico (9%). Entretanto, los seguidores de ERBOL pudieron acceder a más de 12 horas de programación periodística diaria, es decir, el 67% de su tiempo de emisión.

Respecto de los formatos periodísticos, en el total de 78 programas identificados, predominó la tradicional exposición secuencial, lineal y continua de las noticias, es decir, el noticiero (63%). Este último duplicó la presentación matizada y ampliada de notas (con diversos enfoques o recursos radiofónicos) que se expresó en las revistas informativas (28%). Junto a ellos, resultaron muy escasos los 7 debates (9%), en los que se presentó, expresa y explícitamente, la contrastación de opiniones, posiciones o análisis de los hechos noticiosos. Cabe apuntar que sólo 4 emisoras presentaron debates: Qhana, FIDES, Panamericana y ERBOL.

En promedio, una emisora presentó 8 programas periodísticos distintos (entre noticieros, revistas y debates), en una semana, incluso sábado y domingo. En los extremos nuevamente se ubicaron, por un lado, con la menor cantidad de programas periodísticos, Radio Mar (2 programas) y, por otro, duplicando el promedio, ERBOL (19).

Así, la radio paceña no deja a sus oyentes sin alternativa de información periodística el fin de semana, ya que, además de los programas diarios (72%, de lunes a viernes o a sábado), se identificó también 12 sabatinos (15%) y 8 dominicales (10%). El 3% restante fueron interdiarios (emitidos día por medio).

La compañía informativa de la radio se concentró en las mañanas y hasta el medio día, en primer lugar con los programas periodísticos matutinos (46%) y, en segundo, con los meridianos (23%). La tarde y la noche no fueron del todo informativamente silenciosas, ya que se emitieron también programas vespertinos (14%) y nocturnos (17%).

El timbre femenino en las voces de la conducción fue minoritario, ya que menos de un tercio de los presentadores fueron mujeres (29%), respecto de la gran mayoría de varones (71%). La tendencia fue casi absoluta, al punto de que algunas emisoras dejaron sus emisiones noticiosas exclusivamente a cargo de varones (Mar y El sonido de la vida). Únicamente Patria Nueva logró el equilibro de género entre los presentadores de sus programas periodísticos.

Una indagación complementaria sobre la formación académico-profesional de los locutores informativistas, mostró que los titulados en comunicación o comunicadores llegan al 30%, los estudiantes al 12% y los egresados de la misma carrera al 10%. Entre los formados en otras áreas se notó la presencia de docentes normalistas (8%). Una proporción considerable no especificó su formación (29%), o bien, como la mayoría, señaló cumplir también la función de periodista.

Es sin duda apreciable, con los resultados, la gran oferta, en tiempo y cantidad, de noticieros y revistas en la radiodifusión paceña. En todo caso, quedan como pendientes la asimetría entre las pocas presentadoras mujeres respecto de los varones, así como la aún escasa proporción de programas que promuevan expresamente la contrastación (periodísticamente conducida) de opiniones o posiciones sobre los hechos de interés público.

· El autor es Responsable Metodológico Operativo del Observatorio Nacional de Medios (ONADEM).

La radiodifusión paceña dedica, en general, un tercio de todo el tiempo de su emisión a programas periodísticos, con gran cantidad de noticieros pero escasos debates, así como con minoritarias voces femeninas en su conducción.

Esos y otros rasgos fueron encontrados por el Observatorio Nacional de Medios (ONADEM) en el estudio de los perfiles de programas periodísticos —que presentan, opinan o debaten sobre las noticias de interés general—. El trabajo fue realizado en noviembre de 2008, en una muestra de 10 radioemisoras de La Paz y El Alto que incluyen información noticiosa en su programación: San Gabriel (AM), Pachamama (FM), Laser 98 (FM), ERBOL (FM), Qhana (FM), El sonido de la vida (FM), FIDES La Paz (AM/FM), Mar S.R.L. (AM/FM), Panamericana (AM/FM), Patria Nueva (AM/FM).

En el periodo observado, como se adelantó, la radio paceña dispuso para los programas periodísticos la tercera parte (32%) del tiempo total emitido por las 10 emisoras (1.208 horas, en los 7 días de la semana). Ello significó que, por día y en promedio, una emisora puso al aire 6 horas de espacios de información periodística y 12 horas de otro tipo de programas (incluida publicidad en ambos casos).

Como variantes extremas, los asiduos de Radio Mar tuvieron la posibilidad de oír tan sólo una hora y media de programación periodística diaria (promedio de lunes a domingo), siendo la emisora que menos proporción de tiempo dio a lo periodístico (9%). Entretanto, los seguidores de ERBOL pudieron acceder a más de 12 horas de programación periodística diaria, es decir, el 67% de su tiempo de emisión.

Respecto de los formatos periodísticos, en el total de 78 programas identificados, predominó la tradicional exposición secuencial, lineal y continua de las noticias, es decir, el noticiero (63%). Este último duplicó la presentación matizada y ampliada de notas (con diversos enfoques o recursos radiofónicos) que se expresó en las revistas informativas (28%). Junto a ellos, resultaron muy escasos los 7 debates (9%), en los que se presentó, expresa y explícitamente, la contrastación de opiniones, posiciones o análisis de los hechos noticiosos. Cabe apuntar que sólo 4 emisoras presentaron debates: Qhana, FIDES, Panamericana y ERBOL.

En promedio, una emisora presentó 8 programas periodísticos distintos (entre noticieros, revistas y debates), en una semana, incluso sábado y domingo. En los extremos nuevamente se ubicaron, por un lado, con la menor cantidad de programas periodísticos, Radio Mar (2 programas) y, por otro, duplicando el promedio, ERBOL (19).

Así, la radio paceña no deja a sus oyentes sin alternativa de información periodística el fin de semana, ya que, además de los programas diarios (72%, de lunes a viernes o a sábado), se identificó también 12 sabatinos (15%) y 8 dominicales (10%). El 3% restante fueron interdiarios (emitidos día por medio).

La compañía informativa de la radio se concentró en las mañanas y hasta el medio día, en primer lugar con los programas periodísticos matutinos (46%) y, en segundo, con los meridianos (23%). La tarde y la noche no fueron del todo informativamente silenciosas, ya que se emitieron también programas vespertinos (14%) y nocturnos (17%).

El timbre femenino en las voces de la conducción fue minoritario, ya que menos de un tercio de los presentadores fueron mujeres (29%), respecto de la gran mayoría de varones (71%). La tendencia fue casi absoluta, al punto de que algunas emisoras dejaron sus emisiones noticiosas exclusivamente a cargo de varones (Mar y El sonido de la vida). Únicamente Patria Nueva logró el equilibro de género entre los presentadores de sus programas periodísticos.

Una indagación complementaria sobre la formación académico-profesional de los locutores informativistas, mostró que los titulados en comunicación o comunicadores llegan al 30%, los estudiantes al 12% y los egresados de la misma carrera al 10%. Entre los formados en otras áreas se notó la presencia de docentes normalistas (8%). Una proporción considerable no especificó su formación (29%), o bien, como la mayoría, señaló cumplir también la función de periodista.

Es sin duda apreciable, con los resultados, la gran oferta, en tiempo y cantidad, de noticieros y revistas en la radiodifusión paceña. En todo caso, quedan como pendientes la asimetría entre las pocas presentadoras mujeres respecto de los varones, así como la aún escasa proporción de programas que promuevan expresamente la contrastación (periodísticamente conducida) de opiniones o posiciones sobre los hechos de interés público.

· El autor es Responsable Metodológico Operativo del Observatorio Nacional de Medios (ONADEM).